こんにちは、PC周辺機器メーカー直販サイト「アイオープラザ」店員、NAS(ナス)の「なっさん」です!

前回は、液晶モニターの選び方第一弾として、

- サイズ:どの大きさ、形状がいいか?

- 解像度:どのくらいの密度で情報を表示するか?

- 接続ケーブル:なにと、どうやってつなぐか?

という主要な3つの観点をご紹介しました。

今回はその続き……第二弾として、

- できれば押さえたほうが良い6つの観点

をざっとご紹介したいと思います。

細かいことまで網羅するなら、まだまだ液晶モニターを選ぶ観点というのはいくらでもありますが……私たちメーカー直販店員が、独断と本音で選んでみました。

液晶モニターのご購入を検討されている方も、選び方にご興味のある方も、ぜひ最後までご覧ください!

※本記事は主に法人向けの内容です。

液晶モニターを選ぶ際、できれば押さえたほうが良い6つの観点

まず「6つの観点」を並べると、以下のようになります。

- 輝度:どのくらい明るく表示したいか?

- 視野角:設置角度による画質の変化を許容できるか?

- リフレッシュレート:動きの速い映像を表示したいか?

- 光沢:画面の光沢感はあるほうがいいか?

- スタンド:角度や高さ調節をどの程度したいか?

- その他:映像以外の機能をどこまで求めるか?

「いっぱいあるなぁ……」

とげんなりされた方、ご安心ください。

いきなり本音を言うと、このうち4つは多くの方にとって「検討しなくてもあまり困らない観点」です。

具体的には、A~Dが該当します。

ただし、

- その項目(スペック)が一体なにを表すものなのか?

- どういう考え方をすればいいものか?

といったことを知っておくのは意味のあることだと考えます。

ですから、ひとつひとつ簡単にご説明させてください。

A.輝度:どのくらい明るく表示したいか?

まず「A.輝度」です。要するに、

- 液晶モニターの明るさ

を指します。仕様一覧やスペックシート上は、

- cd/㎡(カンデラ)

という値で表され、数字が大きければ大きいほど、映像を明るく表示できます。

デスクワーク用の中小型モニターの場合、だいたい「250cd/㎡~350cd/㎡」くらいが一般的ですが、大型モニターの一部など、場合によっては「700cd/㎡」といった高輝度の商品もあります。

「でも……ぱっと見暗いモニターなんて売られてる?」

と疑問に思われた方、そうなんです。

もし映像が視認できないほど暗かったら、商品として成立しませんよね? だから市販されている液晶モニターのどれを選んでも、正直、そんなに困ることはないと思います。

では、なぜ「輝度」という項目を「選ぶ観点」として挙げたのか?

端的に言うと、

- ものすごく明るい場所で使う場合、輝度の低い液晶モニターでは不都合があるから

です。

例えば、スマートフォンを晴れた日の屋外で使おうとして「画面が見えない(見づらい)」と思ったことはありませんか?

そんなとき、スマートフォンの画面設定の明るさを最大にすると、見えやすくなります。

ただし最大にしてもまだ見えない場合は、スマートフォンのモニターの「輝度が足りない」ということです。

このように、モニターの画面が見えやすいか見えにくいかは、周囲の明るさによって変化します。

一般的なオフィスの明るさで使う分には、上で述べたとおり「どれを選んでも、そんなに困ることはない」と言えますが、もし、

- 営業上の理由で、通常よりも大量の照明を用いて明るくした店内

- 壁一面がガラス張りになったビルのロビーや会議室、展示会場など、外光が大量に降り注ぐ半屋外的な場所

など、極端に明るい場所で液晶モニターを使う場合、「250cd/㎡~350cd/㎡」くらいの”普通の輝度”では、十分とは言えないことがあります。

そういった用途を考慮し、「500cd/㎡」「700cd/㎡」といった輝度の液晶モニターが存在するというわけです。

例えば

- 店舗に設置されるデジタルサイネージ

などに、このような高輝度商品がよく使われます。

高輝度の商品はいわば「特殊品」で、通常よりも高額です。

だから一般的なオフィスや自宅で、デスクワーク用に液晶モニターを使う場合には、輝度で選ぶ必要はあまりないというのが本音です。

ちなみに……もうひとつ補足すると、輝度は液晶モニター内部に組み込まれているバックライト(LED)の明るさで決まりますが、バックライトは使えば使うほど劣化します。

要するに、長年使った液晶モニターは、だんだん暗くなっていきます。

もちろん、1日8時間程度の利用であれば、3年・5年程度で実用に大きな支障が生ずるほど暗くなってしまうことはないでしょう。

商品によるので一概には言えませんが、ひとつの目安として「30,000時間」まではあまり問題がないとも言われます。

1日8時間なら「3,750日」……仮に年間営業日を240日とした場合、

- 15.6年

ですから、バックライトが劣化する前に買い替え時期が来ることのほうが多いのではないかと思います。

B.視野角:設置角度による画質の変化を許容できるか?

次は「B.視野角」です。

液晶モニターはパネルの種類によって、斜め横(厳密には上下左右の斜め)から見ると

- 画面が暗くなる

- 色味が変わる

といった商品があります。

それを「視野角が狭い」と言いますが、逆に言えば、斜め横から見ても明るさや色味が変わらないものが「視野角が広い」液晶モニターです。

とは言え、これも現代ではあまり気にしなくていい要素だと考えます。

90年代には比較的視野角の狭い商品が主流だったのですが、今では広視野角の商品のほうが多いからです。

また、もっと言うと視野角の狭い商品であろうと、真正面から見たとき、利用に支障があるかというと……私見で恐縮ですが、正直、こだわりの強いひとしか気付かないと思います。

特に、画質を重視するエンターテインメント用途ではなく、ビジネスでデスクワークを行う用途であれば、「どっちだって問題はない」でしょう。

少し考えれば解るように、「斜め横」から液晶モニターを見る機会がよくあるかというと、ほとんど思い付きません。敢えて言うなら大画面のモニターを多人数で見る際には、真正面ではない角度から見る方も出るでしょう。

ただ、メーカーもそれを解っていますから、特に大画面の液晶モニターの場合、広視野角の液晶パネルが採用されることが多いと考えられます(リビング用のTVなんかもそうです)。

なお、スペック表の見分け方だけ簡単にお伝えすると、ふたつの見方があります。

ひとつ目は、「視野角(または視野角度)」という項目に、

- 上下:160° 左右:170°

と書かれていたら「狭視野角」、

- 上下:178° 左右:178°

と書かれていたら「広視野角」です。

もうひとつは、「パネルタイプ」という項目に、

- TNパネル

と書かれていたら「狭視野角」、それ以外……例えば、

- IPSパネル、FFSパネル、AHVAパネル、SFTパネル、PLSパネル、AASパネル、ADSパネル、VAパネル

などと書かれていた場合は「広視野角」です。

乱暴に言うと、要するにTNパネルという液晶パネルを採用した商品は視野角が狭く、それ以外の液晶パネルを採用した商品は概ね視野角が広い、ということになります。

今ではTNパネルを採用した液晶モニターはごく一部……特にビジネス向けの商品ではほぼ皆無と言っても過言ではないのでは? というのが私たちの認識です。

C.リフレッシュレート:動きの速い映像を表示したいか?

3つ目は「C.リフレッシュレート」です。

これは「モニターが1秒間に画面を書き換える回数」を示す値です。

例えば一般的なPCのモニターは、

- 60Hz(ヘルツ)

で、これは「1秒間に60回画面が更新される」ことを指します。

映像というのはいわば”パラパラ漫画”や”アニメーション”みたいなもので、静止画の連続で成り立っています。

「1秒間に60回画面が更新される」というのは、誤解を恐れず言い換えると「1秒間に60枚の静止画で、映像が成り立っている」に等しいということです(厳密には、映像を出力する側の「フレームレート」という仕様にもよります)。

例えばこれが、

- 120Hz(120枚)

- 240Hz(240枚)

と増えれば増えるほど、映像が滑らかに動いて見えるということになります。

と……説明しておいてなんですが、例によってこれも液晶モニターを選ぶ際、「そんなに気にしなくていい」というのが私たちの意見です。

なぜならモニターだけを「120Hz」や「240Hz」対応にしたところで、映像を出力するPC側の性能が伴っていなければ、表示される映像は60Hzのままだからです(大まかに言うと、120Hzや240Hzに対応したグラフィックボードが必要です)。

なによりWebや一般的な動画を閲覧したり、ビジネスアプリを使ったりする用途であれば、60Hzもあれば十分滑らかに見えます。高リフレッシュレートのモニターは不要、と言っても過言ではないでしょう。

「じゃあ、なんで高いリフレッシュレートのモニターがあるの?」

と訊かれたら、

「速い動きのゲームでは、非常に重要な要素だから」

とお答えします。

FPSや格闘ゲームなど、激しい動きを伴う3Dゲームでは、描画の滑らかさが勝敗に影響することもままあるでしょう。ただ、逆に言うとゲーム以外で、高リフレッシュレートが必要になるシーンはそうそうありません。

D.光沢:画面の光沢感はあるほうがいいか?

4つ目は「D.光沢」です。

気にしたことがある方は少ないかもしれませんが、

- 電源をOFFにしたTVの画面には、鏡のように顔が映る

- 電源をOFFにしたPCモニターの画面には、あまり映らない

と思ったことはありませんか?

全てのTV、PCモニターがそうとは言いませんが、一般的に、

- TV ⇒光沢パネル(グレアパネル)

- PCモニター ⇒非光沢パネル(ノングレアパネル)

が使われていることが多いように思います。

この違いは、ざっくり言うと以下のような形です。

- 光沢パネル ⇒光を反射しやすく、映像が美麗に見える

- 非光沢パネル ⇒光を反射しにくく、表示された情報が見やすい

人間の目は「光るものを美しいと感じる」傾向があります。

宝石がいい例でしょう。

しかし反面、光るということは「光が反射して見えづらい」ということでもあります。

文字が表示されている箇所に光が当たっていたら、読めません。

ですから「文字を読む」という用途と切っても切り離せないPCのモニターには「非光沢パネル」が使われることが多いです。

逆に、「映像を映す」のが主な用途であるTVには「光沢パネル」が適しています。

これはある意味では好みの問題(なにに使うか?)ですから、どちらがいいという話ではありません。

ただ、少なくとも当社の液晶モニター商品は大半が非光沢パネルを採用していますので、その意味で、選ぶ際に気にする必要はないでしょう(ただし、一部の大型商品では光沢と非光沢の中間に位置する「ハーフグレアパネル」を採用しています)。

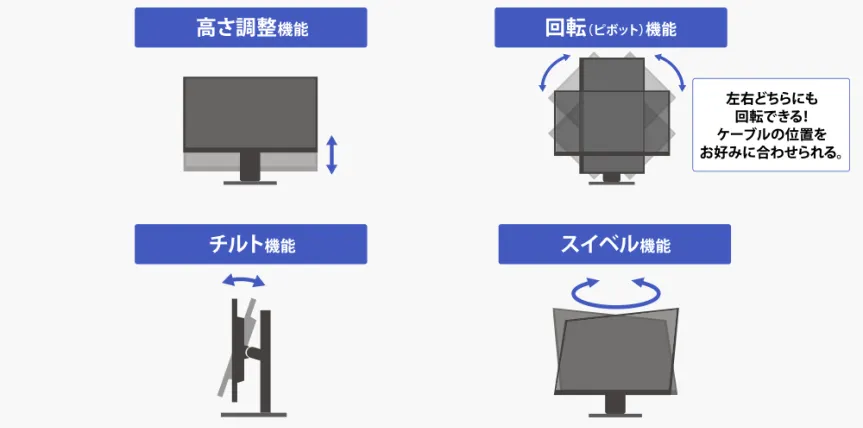

E.スタンド:角度や高さ調節をどの程度したいか?

5つ目は「E.スタンド」です。

これは、今までご紹介したA~Dと比べれば、少し検討の余地がある要素だと思います。

液晶モニターにはスタンドが付属していますが、普通は

- 画面の傾き角度(チルト角)調整

が僅かにできる程度しか動きません。

「別にそれでいいけど?」

と言われたらそれまでですが……中には、

- 画面の傾き角度(チルト角)調整

- 画面の左右角度(スイベル角)調整

- 画面の高さ調整

- 画面を縦に90°回転する

といった機能を持つスタンドの商品があります。

ちなみに当社ではこれを「フリースタイルスタンド」と呼びます。

こういった機能は元々、

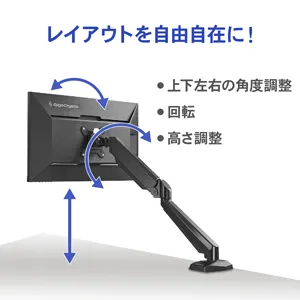

- モニターアーム(ディスプレイアーム)

によって実現するのが普通でした。ダイナミックにモニターの位置を動かし、自分にとって最適な高さ、角度等で使う……今でもモニターアームは私たちにとって、オススメできる選択肢のひとつです。

モニターアームの「実は万人にオススメできる」3つの価値とは?

目線の高さにモニターが合っていないと、身体のほうを動かして調整することになりますから、肩凝りや目の疲労につながりやすいと言われています。

また、例えば同僚に画面を見せて軽く説明をしたいときなんかに、モニターの角度を大きく変えられるとスムーズです(これ、実際やってみると想像以上に便利だと感じます)。

液晶モニターは毎日のように使うものなので、不自然な位置に設置されていると、疲労や違和感が蓄積されていってしまいます。だからモニターアームで”ドンピシャ”な位置に調整しておくことが、意外とばかにできない効果を生むのでは、と考えます。

ただしモニターアームは、少しだけとは言え設置の手間がかかるのも事実です。

1台だけならまだしも、オフィスで液晶モニターを一括導入する際など、何十台、何百台といった数のアームを設置するのは非常に骨が折れるでしょう。

例えばそういうケースでは、上述の「フリースタイルスタンド」がとても便利です。

モニターアームと似たようなことが、添付するスタンドで実現できますので、導入台数が多ければ多いほど、手間を省くことができるのです。

一例として、最も主流のサイズである23.8インチのスタンダードな「フリースタイルスタンド」搭載モデルをご紹介します。

ご興味のある方は、ぜひ以下より詳細を確認してみてください。

↓フリースタイルスタンド搭載モデルを見てみる↓

HDMI、DisplayPort接続 23.8インチ液晶モニター LCD-D242SA-F

F.その他:映像以外の機能をどこまで求めるか?

最後、6つ目の「F.その他」は……言い換えると、

- 映像に関連しない機能

です。具体的には、以下の2点を挙げさせていただきます。

- スピーカー搭載

- ドッキングステーション機能搭載

「スピーカー搭載」は今ではほとんど当たり前になっています。ただし、大昔の液晶モニターには搭載されていないこともありました。

今も、一部機種では非搭載のものがありますので、必要な方は念のためスペックをご確認されることをオススメします。

もうひとつ「ドッキングステーション機能搭載」について……これはもう少し平易な言い方をすると、

- USBポート(USBハブ機能)

- LANポート(LANアダプター機能)

等を指します。

用途としては、USBポートに

- マウス

- キーボード

などを挿し、LANポートにLANケーブルを挿すことで、離席時などには「PCと液晶モニターのケーブルを抜き差しするだけで済む」ということです(ちなみにこの機能を使う場合、PCと液晶モニターはUSB Type-Cケーブルで接続する必要があります)。

個別にマウス、キーボード、LANケーブルをいちいち抜いたり挿したりするのは効率が悪いですから、なかなか便利な機能だと言えるでしょう。

ただし万人に必要な機能です! と言えば嘘になります。

元々ドッキングステーションを別で導入しようとしている方なら、機能が内蔵された液晶モニターを導入するという選択肢もありではないでしょうか?

例えば以下の機種が該当しますので、気になる方はぜひ詳細をご覧ください。

↓スピーカー、ドッキングステーション機能を搭載した液晶モニターを見てみる↓

USB Type-C接続 27インチ液晶モニター LCD-CQ271SA-F

まとめ

というわけで今回は、液晶モニターの選び方第二弾として、

- できれば押さえたほうが良い6つの観点

をお話ししました。

- 輝度:どのくらい明るく表示したいか?

- 視野角:設置角度による画質の変化を許容できるか?

- リフレッシュレート:動きの速い映像を表示したいか?

- 光沢:画面の光沢感はあるほうがいいか?

- スタンド:角度や高さ調節をどの程度したいか?

- その他:映像以外の機能をどこまで求めるか?

このうちA、B、C、Dは、乱暴に言えば

「デスクワーク用として液晶モニターを使う場合、あんまり気にしなくていいです」

というのが私たちの考えです。

今やどの商品を買っても、だいたいこれらの項目に関連して困ることは少ないと思います。

「E.スタンド」については、角度や高さの調整、左右の移動や縦横回転などが自在にできる「フリースタイルスタンド」を搭載したモデルがあります。

こちらはモニターアームと似たようなことが、設置が簡単なスタンドでできてしまうという優れものですので、一度はご検討いただくことをオススメします。

↓フリースタイルスタンド搭載モデルを見てみる↓

HDMI、DisplayPort接続 23.8インチ液晶モニター LCD-D242SA-F

「F.その他」は「映像に関連しない機能」……具体的には、

- スピーカー搭載

- ドッキングステーション機能搭載

の2点を挙げました。スピーカーは今やだいたいどのモデルにも内蔵されていますが、時折非搭載のものがあるため、必要な方は念のためご確認いただくのが良いと考えます。

ドッキングステーション機能は、USBマウスやキーボード、LANケーブルを挿す端子が液晶モニターに搭載されているという機能です。煩雑になりがちなケーブルを1本にまとめられるという点で、価値があると思います。

万人にオススメするものではありませんが、デスク周りをすっきりさせたい方、頻繁に会議等で離席される方はご検討いただけると嬉しいです。

↓スピーカー、ドッキングステーション機能を搭載した液晶モニターを見てみる↓

USB Type-C接続 27インチ液晶モニター LCD-CQ271SA-F

その他、「液晶モニターについての全般的なご相談」も広く受け付けております。ここまで触れてきた内容の他、なにか導入の壁となるご懸念がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください!

投稿者プロフィール

-

PC周辺機器メーカー アイ・オー・データ機器の直販ECサイト「アイオープラザ」店員。

"難しい"PC周辺を"だいたい本音"で語り、"お客様が技術的な知識を学習せずに選べる店"を目指しています!

最近の投稿

記事一覧2025年11月20日法人様のご利用大歓迎! 3つの特典とは?

記事一覧2025年11月20日法人様のご利用大歓迎! 3つの特典とは? ふるさと納税2025年9月26日石川県金沢市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています

ふるさと納税2025年9月26日石川県金沢市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています ふるさと納税2025年9月26日石川県加賀市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています

ふるさと納税2025年9月26日石川県加賀市のふるさと納税返礼品として、当社製品が掲載されています 情報収集2025年8月29日有機ELモニターとは? 普通の液晶、Mini LED液晶と”結局なにが違うか”を解説!

情報収集2025年8月29日有機ELモニターとは? 普通の液晶、Mini LED液晶と”結局なにが違うか”を解説!