こんにちは、PC周辺機器メーカー直販サイト「アイオープラザ」店員、NAS(ナス)の「なっさん」です!

前回記事では「ファイルサーバーとNASってどう違うの?」「そもそもサーバーってなんなの?」という疑問にお答えしました。

今回はその話とも関連する、

・NASをファイルサーバーのバックアップに使うメリット

についてお話しします。

今回も“だいたい本音”でお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください!

ちなみに「NASってなに?」という方はまずこちらからどうぞ。

いまさら聞けない!「そもそもNASってなに? クラウドとの違いは?」

※本コンテンツは法人向けです。

「NASをファイルサーバーのバックアップに使う」とは?

「NASをファイルサーバーのバックアップに使う」

と言うと、これまでの記事を読まれた方はこんな風に思うかもしれません。

「え? NAS自体がファイルサーバーじゃないの? ファイルサーバーをファイルサーバーのバックアップに使うって、なに?」

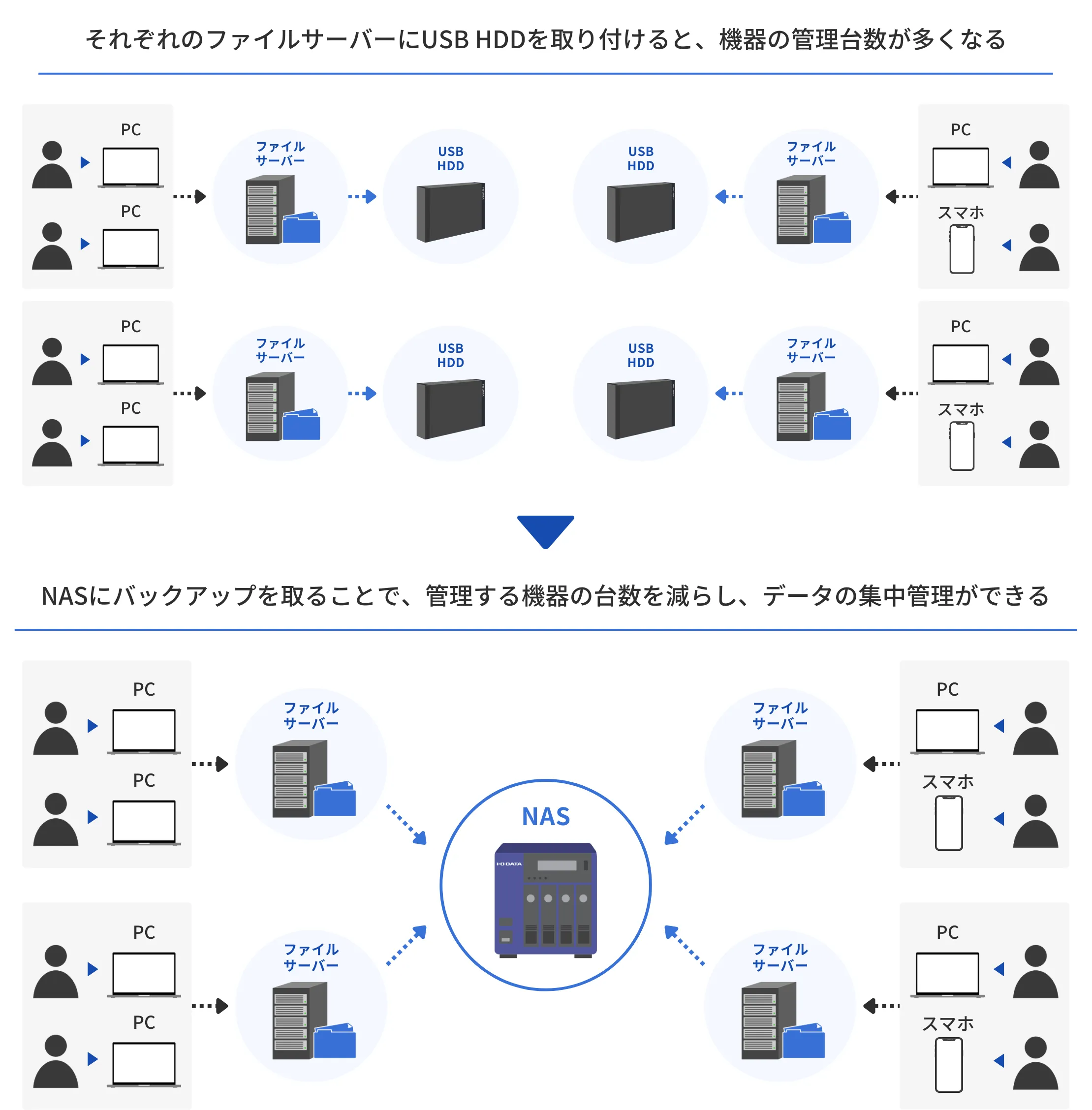

言葉だけで説明するのは難しいので……図で示すと、要するにこういうことです。

法人の規模によりますが、ファイルサーバーが複数ある会社も珍しくありません。

もちろん「データ喪失」を防ぐため、全てのファイルサーバーのバックアップを取るべきです。

ただ、1台1台に「バックアップ用のストレージ(USB HDDなど)」を取り付けるのは非効率……そうお考えの際は「バックアップ用のストレージとしてNASを用いる」という手段があります。

これが「NASをファイルサーバーのバックアップに使う」ということです。

もちろんここで言う「ファイルサーバー」は、NASでも本格的なサーバーでも構いません。

ではこうすることで、一体どんなメリットがあるのか?

次はそれをお話しします。

NASをファイルサーバーのバックアップに使うメリット

私見ですが、最もシンプルなバックアップの取り方は「ファイルサーバーにUSB HDDをつなぐ」方法です。

なんと言っても物理的にUSBケーブルで接続するだけですから、解りやすさでは最もオススメできます。

ではそのシンプルさを犠牲にしてまで、NASをバックアップ先に選ぶメリットはなんでしょう?

私たちはそれがふたつあると考えます。

- 効率性アップ

- 災害対策

「どういうこと?」

と思われた方も多いでしょう。

もう少し具体的な言葉で書くと、こうなります。

- 複数のファイルサーバーのバックアップを1台で取れる⇒効率性アップ

- バックアップストレージをファイルサーバーとは別の場所に置ける⇒災害対策

それぞれ順番に、詳しく見ていきましょう。

1.複数のファイルサーバーのバックアップを1台で取れる⇒効率性アップ

まずは上の図で示したとおり「複数のファイルサーバーのバックアップを、1台のNASで取れること」が、NASをバックアップストレージとして使うことの大きな特徴です。

これがなぜいいのか? ということを突き詰めると「効率性アップ」につながることが解ります。

例えばファイルサーバーが社内に10台ある場合、それぞれにバックアップ用のUSB HDDを取り付けると、機器の管理台数は合計20台になります。

これが1台のNASに10台分のバックアップを取る場合、合計11台で済みます。

管理台数が多いということは、例えばなにかトラブルが生じた際の対応が煩雑になるということです。

バックアップデータを集中管理することで、管理や保守対応を効率化できる……これがひとつめのメリットだと考えます。

2.バックアップストレージをファイルサーバーとは別の場所に置ける⇒災害対策

ふたつ目のメリットは、災害対策です。

ただしこれは、バックアップストレージとして使うNASを、ファイルサーバーとは別の場所に設置することが前提です。

ここでいう「別の場所」とは、単に設置する部屋が違うといった意味ではなく、

- 建物が違う

- 地域が違う

といったレベルの違いを想定します。

2011年3月に東日本大震災が発生して以来、さかんに「BCP対策」が叫ばれるようになりました。

BCPは「事業継続計画」のこと。

つまり災害時でも事業を継続できるよう、企業はリスク対策を行うべきという論調です。

もちろんこれは今でも同じ。

むしろ近年、大災害発生リスクの注目度は、ますます高まっているのではないでしょうか?

しかし「いつ」「どこで」起きるかが予測しづらいのも事実。

できる対策には限度がありますが、データについて言うとそのひとつが「機器を複数拠点に分散して設置すること」です。

ファイルサーバーとバックアップ用のNASを同じ場所に設置した場合、

- 火事で建物が全損する

- 大地震によって地域一帯が被害を受ける

といった事態に陥ると、両方同時に失われてしまうリスクがあります。

例えば片方を日本の東部地域、片方を西部地域といった遠距離に設置することで、万が一いずれかの地域が大規模な災害に見舞われてしまった際にも、データ喪失を回避できる確率が上がります。

ちなみに、その意味ではUSB HDDにバックアップを取る場合でも、

「バックアップを取った後、物理的にHDDを郵送して違う拠点に保管する」

といった運用を行うことで、災害対策を行うことはできます。

しかしそれがどのくらい「手間のかかること」かは、少し想像すればお解りいただけるでしょう。

NASをバックアップストレージに用いることで、この手間を解消できるというわけです。

この点でも「効率性アップ」と言えるかもしれません。

ちなみにここまで読んで、

「そんな、発生確率が低いリスクにまで対策しないといけないの?」

と思われた方もいるかもしれません。

次はその疑問に対し、補足的にお答えしたいと思います。

発生確率の低いリスクに、どこまで対策すべきか?

本音を言うと、NASをバックアップストレージに使うのは、USB HDDを使うよりも「難しい」です。

特に、遠隔地でバックアップを取ろうとすれば、原則VPN環境(※)を構築する必要があります。ある程度ネットワークの知識がなければ、ご自身で行うのは難易度が高いでしょう。

※仮想プライベートネットワーク。ここでは大雑把に言うと「インターネットを経由した他拠点間でも、LANを使える環境を実現できる技術の意。

そんな中、火事や大地震などの災害に対し、どこまで対策すべきなのか?

この議題について、私たちはこんな風に考えます。

「少なくとも”発生確率”より、”大切さ”と”コスト”で判断してほしい」

どういうことか? ご説明させてください。

そもそも災害対策を根本的にやるなら、バックアップ云々以前に

- 災害の少ない地域、地形

- 地盤のしっかりした土地

- 耐震等級の高い建物

といったところから考えるべきですが、現実的に「それは難しい」という方も少なくないでしょう。

そして災害に限らず、リスクというのはどんなに対策してもゼロにはなりません。「きりがない」ものです。

しかし、

「だから対策しても仕方がない」

のではなく、

「だから各々にとって現実的に可能な範囲で、必ずやるべき」

というのが私たちの意見です。

では「現実的に可能な範囲」をどのように考えればいいのでしょう?

それが「少なくとも”発生確率”より、”大切さ”と”コスト”で判断してほしい」ということです。

リスク対策を考える際、発生確率よりも大切なもの

確かにリスク対策を考える際、「発生確率」はひとつの重要な判断材料です。

そして災害というのは確率で言えば「日常で頻繁に起きる」といった頻度ではないでしょう。

ただし上で述べたとおり、私たちは「発生確率を1番に考えるべきではない」とも考えています。

1番に考えるべきは、

「守りたいものが、どのくらい大切か?」

です。

例えば食べた後のポテトチップスの袋を金庫に入れるひとがいたら、

「なんで?」

と思いますよね。

逆に、10億円の価値がある宝石がテーブルの上に放り出されていたら、やっぱり

「なんで?」

と思うでしょう。

そう考えると、あなたのファイルサーバーに保存する「データ」がどのくらい大切か? というのが最大のポイントです。

どのくらい失いたくないものか。失われると困るものか。

それによって、どこまで手間と費用をかけられる(≒かけてもいいと思える)かが決まります。

だからリスク対策を考える際は、

- 守りたいものがどのくらい大切か?

- その対策にかかるコストは支払ってもいい範囲か?

- そのリスクが発生する確率はどのくらいか?

という順序が良い、というのが私たちの意見です。

生命保険や医療保険、自動車保険などの保険商品も、防犯対策やウイルス/マルウェア対策などのセキュリティ商品も、リスク対策商品というのは全て同じ性質を持ちます。

「確率が低いから備えない」

のではなく、

「そこまで大切ではないから備えない」

「それだけのコストを払えないから備えない」

のほうが、まだ健全ではないでしょうか?

ですからこの記事では「NASをファイルサーバーのバックアップに使う」ことについて書いていますが、これを万人にオススメしているわけではありません。

USB HDDにバックアップを取る方法でも、バックアップを取らないより遥かに、遥かに、遥かに意味があります(大切なことなので3回言いました)。

まとめ

というわけで、今回は

- NASをファイルサーバーのバックアップに使うメリット

についてお話ししました。

端的に言うとそのメリットとしては、

- 複数のファイルサーバーのバックアップを1台で取れる⇒効率性アップ

- バックアップストレージをファイルサーバーとは別の場所に置ける⇒災害対策

という2点が挙げられます。

ただし、特に2は設定に必要な環境を揃える難易度が高めのため、万人にオススメするわけではないという話です。

2をやろうとするがゆえに、バックアップ自体に二の足を踏むくらいなら、たとえ完璧ではなくとも今すぐバックアップを始めるべきでしょう。

また自分がどこまでリスク対策をすべきなのか? という点については、

- 守りたいものがどのくらい大切か?

- その対策にかかるコストは支払ってもいい範囲か?

- そのリスクが発生する確率はどのくらいか?

という順番で考えるべき、というのが私たちの意見です。

さて……そういった考えのもと、例えばあなたが「NASをファイルサーバーのバックアップに使おう」と判断されたとします。

そのとき、

「どのNASでもいいの?」

と訊かれたら、それはNoです。

やはりそこもUSB HDDを選ぶよりは難しい、というのが本音……というわけで次回は、「バックアップ用途のNASを選ぶコツ」をお話しします。

「ファイルサーバーのバックアップ」先としてのNASを選ぶ、3つのコツとは?

なお、当店では「NASについての全般的なご相談」も広く受け付けております。

ここまで触れてきた内容の他、なにか導入の壁となるご懸念がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください!

投稿者プロフィール

-

PC周辺機器メーカー アイ・オー・データ機器の直販ECサイト「アイオープラザ」店員。

"難しい"PC周辺を"だいたい本音"で語り、"お客様が技術的な知識を学習せずに選べる店"を目指しています!